「感銘を受ける」を転職の志望動機に書く方法は?

自分の『強み』を土台にした志望動機に加えて書けばOK。

「感銘を受ける」という言葉を志望動機にどう書くべきか迷っていませんか?私も言葉の使いどころで悩んだ経験があります。

感銘を受けたというのは受け身の表現であるため、その後に自分がどのように貢献できるかを具体的に示さないといけません。

私は自分の『強み』を土台にした志望動機を作成することで、しっかりと貢献意欲を示して、内定を勝ち取ることができました。

がっくん

中堅企業で平社員だったがっくんです。就職倍率1000倍(2,024名エントリー、採用2名)の超ホワイト企業に転職した経験から、転職成功ノウハウを発信しています。

この記事では、「感銘を受ける」を志望動機に書く方法と実際の例文を紹介し、併せて私の経験をもとに志望動機の作成法も紹介します。

「感銘を受ける」とは?感動との違いを説明

そもそも、「感銘を受ける」という言葉はどのような意味なのか、そして志望動機で使うときの注意点を押さえておきましょう。

「感銘を受ける」とは、単に「感動した」ということではなく、心の奥に深く刻まれ、価値観に影響を与えるほど強い印象を受けるという意味です。

「感動」は一時的な感情の高まりを表しますが、「感銘」はその後の行動や姿勢の変化につながるような、より深い共鳴を指します。

そのため、私も志望動機で「感銘を受ける」という言葉を使う際は、自分の考え方や方向性がどう変わったのかまで説明するよう注意しました。

・「感銘を受ける」とは?⇒価値観や行動が変わるほど、心に深く刻まれること。

「感銘を受ける」と志望動機に書く印象の調査

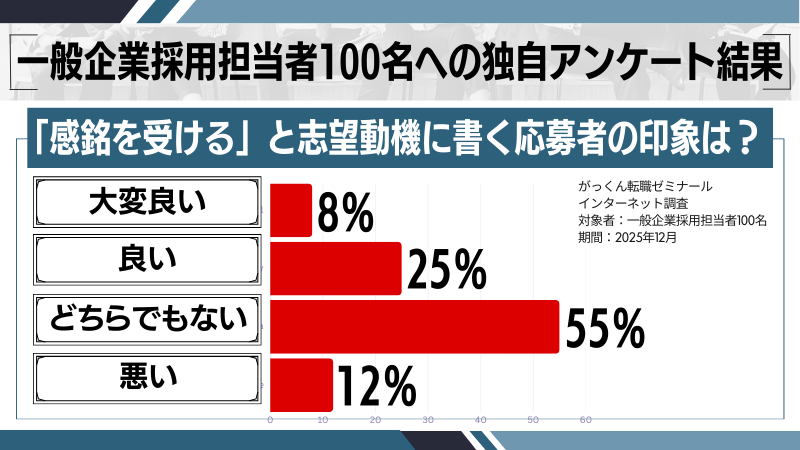

| 「感銘を受ける」と志望動機に書く応募者の印象は? | |

|---|---|

| 大変良い | 8% |

| 良い | 25% |

| どちらでもない | 55% |

| 悪い | 12% |

「感銘を受ける」と志望動機に書く応募者の印象について、企業の採用担当者に当サイト独自のアンケートを実施しました。

その結果、「大変良い・良い」が合わせて33%、「どちらでもない」がもっとも多く55%、「悪い」が12%でした。

「感銘を受ける」と志望動機に書くこと自体は、企業に良くも悪くもない印象を与えるようです。

・「感銘を受ける」と志望動機に書くことの印象:採用担当者の55%が「どちらでもない」と回答。

「感銘を受ける」と志望動機に書くデメリット

一方で、転職の志望動機に「感銘を受ける」と書く際のデメリットについても解説します。

・「受け身」に感じられること

・「使い回し」に感じられること

・「上から目線」に感じられること

「受け身」に感じられること

まず一つ目の「感銘を受ける」と志望動機に書くデメリットは、受け身な印象になりやすいという点です。

「感銘を受けました」という表現は、相手から影響を受けたという意味であり、それだけでは主体性が伝わりにくくなります。

転職活動では感情よりも行動が評価されるため、「感動しただけの人」という印象で終わってしまうわけにはいきません。

私も感銘だけで終わらせず、行動に反映させることで、自発的な応募者として見てもらえるよう努めました。

「使い回し」に感じられること

次に、「感銘を受ける」と志望動機に書くデメリットには、どの企業にも通用するため使い回しに感じられることがあります。

多くの応募者が同じように「感銘を受けました」と書くため、採用担当者によっては聞き慣れた言葉に映ることもあります。

それほどまでに、「感銘を受ける」は便利で無難な表現だからこそ、差別化が難しいと言えるでしょう。

私も採用担当者が志望動機の細部から応募者の「本気度」を読み取っていることを強く実感しました。

「上から目線」に感じられること

そして、「感銘を受ける」と書くデメリットとして意外と多くの人が気づかないのが、上から目線に感じられることです。

「感銘」は丁寧な言葉ですが、使い方によっては「私はあなたを評価しています」と受け取られる場合があります。

このように、どこか上から目線の評価のように思われてしまい、面接官によってはわずかな違和感を覚えることもあります。

私も、たとえ丁寧な言葉であっても、上から目線に聞こえないよう注意しながら言葉を選ぶようにしていました。

・「感銘を受ける」のデメリット:受け身、使い回し、上から目線に感じられること。

「感銘を受ける」を転職の志望動機に書く方法

転職の志望動機に「感銘を受ける」と書く場合は、自分の『強み』を土台にした志望動機を作成することがポイントです。

自分だけの『強み』を強調すれば、受け身や使い回し、上から目線といった企業側のネガティブな印象を払拭できるからです。

さらに、感銘を受けたからこそ自分の『強み』を活かしたいという貢献意欲を伝えることで、価値観や行動の変化を示せます。

私も自分の『強み』を土台にした志望動機を作成することで、採用担当者に信頼感を与え、内定につなげることができました。

・「感銘を受ける」⇒自分の『強み』を土台にした志望動機に書く。

「感銘を受ける」を書くための志望動機作成法(※重要)

「感銘を受ける」と書くために、自分の『強み』を土台にした志望動機の作成法を紹介します。

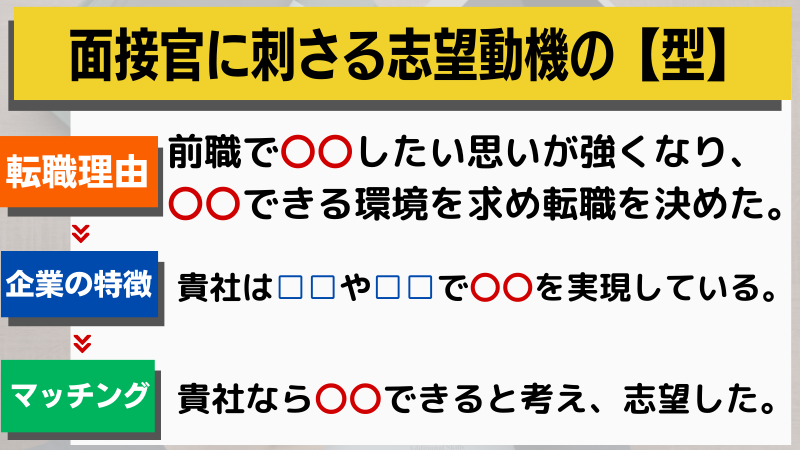

志望動機には、面接官に刺さる「型」が存在します。しかし、採用されるために必要不可欠なことが自分の『強み』の理解です。

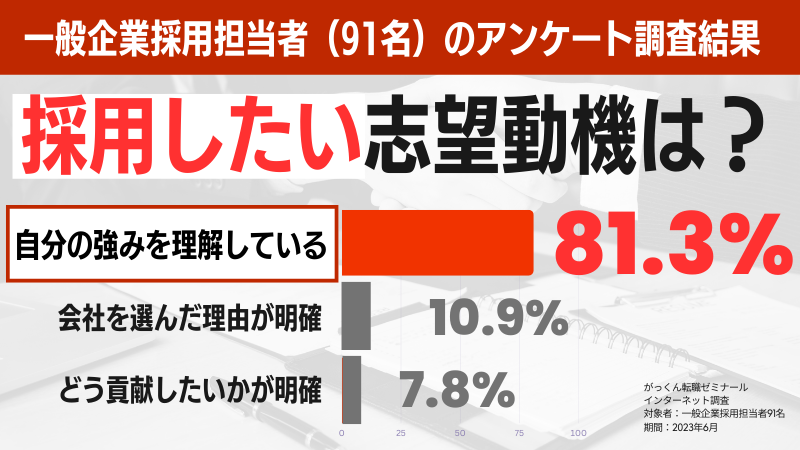

採用したい志望動機は「自分の強みを理解している」こと

8割以上の採用担当者が「自分の強みを理解している志望動機」を求めると企業アンケートで答えました。

つまり『強み』が反映されないと、採用される志望動機にはなりません。

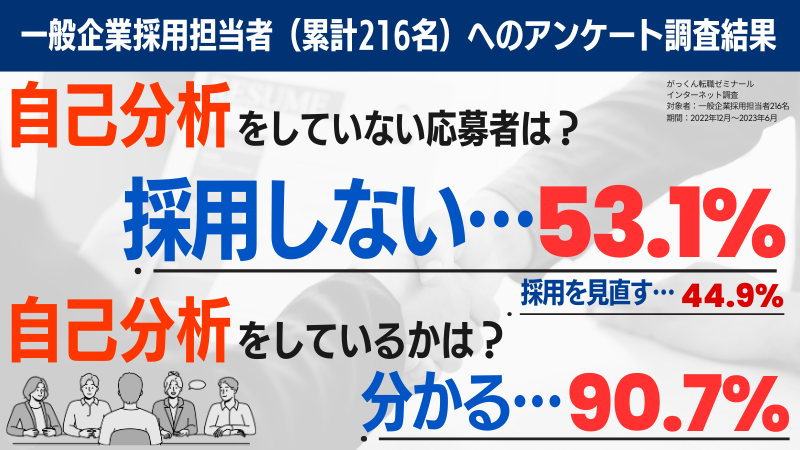

半数以上の採用担当は自己分析しない応募者を採用しない

半数以上の採用担当者は「自己分析をしていない応募者は採用しない」と追加調査で答えました。また、9割が「自己分析済」か見抜けます。

『自己分析』をしないと半数が即不採用になるわけです。自己分析ナシでは強みが理解できないからです。

※すぐに自己分析をして自分の『強み』だけを知りたい方はこちら↓↓

最強の志望動機をつくる【2つの方法】

いちど自己分析で分かった『強み』を反映するだけで面接で何を突っ込まれても『絶対に』ブレない志望動機になります。

私は自己分析で分かった『強み』で志望動機を作り、倍率1000倍の企業に転職できました。以下に、これを試せる2つの方法を紹介します↓↓

私が実際に無料自己分析ツールで志望動機を書いた方法です。スマホで簡単につくれます↓↓

AIに自己分析結果を学習させて志望動機を書く方法です。転職理由もAIが考えてくれます↓↓

私は保険会社の営業職で、チームメンバーと協力して目標を達成してきました。しかし、前職では既存顧客への保険商品提案が主で、チームワークを発揮する機会が少なかったため、転職を決意しました。貴社は挑戦的なベンチャー企業であり、新規市場への進出やプロジェクト全体の一体感が魅力です。私はチームワークを活かし、新たな事業展開に貢献したいと考え、貴社を志望しました。

AIの志望動機例文です。文字数指定で『履歴書用』も書けるので、利用者に大変好評です。

「感銘を受ける」を含めて書いた志望動機例文

志望動機をつくる2つの方法を使い、「感銘を受ける」という言葉を含む志望動機の例文を紹介します。

以下のポイントに従いつつ、ぜひ志望動機を作成してみてください。

【1】転職理由で「強み」を発揮した経験を述べる。

【2】企業の特徴で「感銘を受けたこと」を挙げる。

【3】転職理由と企業の特徴を「マッチング」する。

志望動機の例文①(※感銘を受けるを含む)

自己分析で分かった強み:状況適応力

私は〇〇不動産管理で営業を担当しております。入居者様やオーナー様からの急な問い合わせにも柔軟に対応し、信頼関係を築いてまいりました。管理の立場でお客様の住環境を支える中で、住まいの基盤を整える住まいづくりに関わりたいという想いが強くなり、転職を決意しました。

貴社が「使う人の立場に立った開発」を大切にし、省エネや安全性など社会課題にも真摯に取り組んでいる点に深く感銘を受けました。

現職で培った現場での柔軟な対応力を活かし、販売店と協力しながらお客様の暮らしを支える提案営業を行い、契約率の向上を実現して、貴社のさらなる発展に貢献したいと考えて志望いたしました。

※不動産管理会社営業職から住宅設備メーカー営業職への転職

志望動機の例文②(※感銘を受けるを含む)

自己分析で分かった強み:オーガナイズ能力(効率化)

私は〇〇信用金庫で後方事務を担当しておりました。振込処理や伝票管理などの業務を効率化し、窓口担当者の事務サポートを行ってまいりました。しかしながら、現職では内部事務が中心のため、今後は人と直接関わりながら現場を支える仕事に挑戦したいと考え、転職を決意しました。

貴院が「患者様に寄り添う丁寧な対応」を重視され、医師や看護師、事務が連携して地域医療を支えている点に感銘を受けました。

前職で培った業務効率化の経験を活かし、受付や会計業務の流れを整えることで、医療スタッフの皆様がよりスムーズに診療に集中できる環境づくりに貢献していきたいと考えております。

※信用金庫後方事務職からクリニック医療事務職への転職

「感銘を受ける」と志望動機に書いた体験談

私も転職活動を始めてから、応募先企業の志望動機の中で「感銘を受ける」と何度か書いた経験があります。

一般的には「魅力を感じた」「共感した」といった表現がよく使われますが、あえて「感銘」を使い、特別感を出したいと考えていました。

私の経験では、「感銘を受ける」と志望動機に書いたことで、企業の採用担当者に悪い印象を持たれたことはありません。

しかし、転職活動を始めたばかりの頃は、志望動機の書き方が分からず、手応えを感じられないこともありました。

これは、「感銘を受ける」という深い言葉を使っても、その後に感銘を受けたから自分は何をしたいのかを伝えられていなかったからです。

そこで、自己分析ツールで診断した自分の『強み』をもとに、何を実現したいのかを示すことで、企業側から納得を得られるようになりました。

結局のところ、企業が関心を持つのは「感銘を受けたこと」ではなく、そこから自分の強みをどう活かし、どんな貢献をしたいかという意欲です。

このように「感銘を受ける」という言葉を使うときは、ぜひ自分の強みを土台にした志望動機づくりを意識してみてください。

まとめ

以上、「感銘を受ける」を志望動機に書く方法と実際の例文、私の経験をもとにした志望動機の作成法を解説しました。

・「感銘を受ける」とは、価値観や行動が変わるほど心に深く刻まれること。

・「感銘を受ける」と志望動機に書くデメリットは、受け身、使い回し、上から目線に感じられること。

・「感銘を受ける」という言葉は、自分の『強み』を土台にした志望動機に書く。

・「感銘を受ける」と書くため、自己分析ツールで分かった強みをもとに志望動機を作成する。

・「感銘を受ける」を含める志望動機を作成するポイントは、転職理由で強みを発揮した経験を述べる、企業の特徴で感銘を受けたことを挙げる、転職理由と企業の特徴をマッチングすること。

みなさんの転職成功を心から祈っております。